面壁者与持剑人——从法学思想实验角度看《三体》

2023年4月9日,太阳成集团tyc9728研究生会主办的“致知青年” 2023年第二期讲座在学院楼D215举行。本次讲座由9728太阳集团法学院陈颀副教授主讲。陈颀副教授从“法律与文学”视角出发,基于《三体》中的文明冲突及其对个人与社会的影响,以思想实验的方式带领在场的同学探讨新法、新人与新文明的关系。

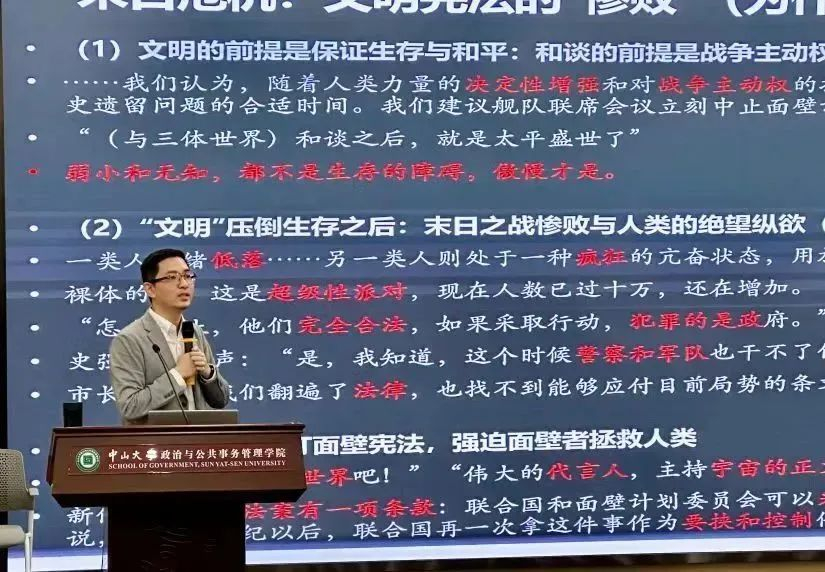

▲ 陈颀副教授分享

首先,陈颀副教授认为科幻是一种基于“What if”(如果……那么……)的思想实验,据此提出三个核心问题:一是作为一个利己主义者,罗辑怎么成为了拯救人类的英雄?二是地球的现有秩序能够适应三体危机的挑战吗?三是为了战胜三体,人类社会需要怎样的新人、新法和新文明?

▲ 陈颀副教授围绕三个核心问题进行展开

接下来,陈颀副教授围绕这三个问题重点展开论述。针对第一个问题,陈颀副教授认为罗辑同时持有利己者、面壁者与持剑人的三副面孔。陈颀副教授引用了黑格尔论自我意识双重性的观点对该人物进行分析,在罗辑从利己者转变为面壁人的过程中,除了自然欲望,罗辑还渴望拥有被他人承认的社会性尊严,在书中正体现为罗辑对妻子庄颜和孩子的爱与责任,并延伸至对她所处的人类世界的责任,最终完成对三体文明的绝地反击。

在这之后,人类文明进入了威慑纪元,罗辑的角色也从面壁者转变为持剑人,由此,陈颀副教授引入了对第二个问题的讨论。出于对持剑人独裁威胁的担忧和恐惧,罗辑的命运经历了从被人类爱戴、反对到仇视的过程,而代表普通人情感与普世价值的程心被选为持剑人。陈颀副教授分析了“新人类为何不感谢罗辑”的问题,他详细地谈到其中一个原因:罗辑在面对三体文明时敢于牺牲部分而保全大局,与重视“自我保存”和“个人权利”的新人类普世价值产生了悖离,这导致了其被大众以文明、法治、道德的名义否定。

最后,陈颀副教授从“人类并不感谢罗辑”这一问题引出了立法者与人民关系的思考。他以章北海为例子阐明,在星舰国际想要推举他为元首时,章北海拒绝了这一行政职位,并在综合个人人性欲望和自由的基础上,建构了兼顾主人道德(顾全大局、勇于战斗牺牲)与奴隶道德(个体自由、解放欲望)的星舰文明。

讲座最后,参与本次讲座的同学积极提问,陈颀副教授一一进行了解答。

▲ 第一位同学提问

Q1:《三体》这部作品中程心所代表的新人类的人性和道德观,与作者刘慈欣在其他作品中真正倡导的思想是否一致?

A1:在刘慈欣的不同作品中,确实是制造了很多关于爱的社会准则的相关话语,但也需要结合不同的人物背景去理解其所要表达的东西。在《三体》中,程心的存在将人权模式放在了一个相当高的位置,这是需要批判思考的。

▲ 第二位同学提问

Q2:在阅读文学作品的时候,应该如何去开展老师所说的思想实验?

A2:首先,思想实验的前提需要是拟真、有价值而不荒谬的;其次,这场思想实验讨论的是“现实的不可能性”或者“不可能的现实”,对现实生活要有启发和补充意义;最后,开展这种思想实验也有助于我们找出“荒谬”作品的荒谬之处,并为我们提供纠正荒谬的方法。

▲ 第三位同学提问

Q3:在现实社会剧烈变化的过程中,理想社会中的国家与家庭都不可避免地会遭受冲击,那我们作为人文社科学者应如何看待这些变化?

A3:这个问题可以从两个方面展开。一方面,我们需要抓住一些永恒不变的东西,如爱情这种情感是永恒存在的,就像马克思曾说到了共产主义社会阶段,国家与家庭都消亡了,但爱并没有消亡,这个时候我们才能真正地、完全地去追求爱。另一方面,从时代语境变化来说,比如爱和婚姻,它一定是跟这个社会的整体情况是相关的,而每种特定的社会条件下都会形成相应的价值观,应结合整个时代环境进行理解。

在同学们意犹未尽的鼓掌声中,第二期“致知青年”讲座圆满落幕。陈颀副教授的分享为同学们展现了对于《三体》中新人、新法和新文明的创新思考,帮助同学们在阅读文学作品过程中更好地开展思想实验,也为同学们提供了思想碰撞交流的宝贵机会。